| → 組立てについて |

| → 通信販売の商品の発送方法 |

| → 通信販売における前輪の固定について |

組立てについて

組立て手順

開封

- 多くのメーカーがこのように箱詰めで自転車を送ってきます。

- 7分組と呼ばれる状態で自転車は箱に入れられています。

梱包材除去

- 梱包材で包まれ、前輪が外された状態で固定されているので梱包材を除去していきます。

- このときフレームやパーツ表面に傷、変形、変色がないかもチェックします。

ネジ類のグリスアップ

- 工場出荷の段階ではネジ類にグリスが塗布されていないことが多いため確認しながらグリスアップを行ないます。

- グリスを塗布することでネジの固着などのリスクが低下し、適正なトルクで締めやすくなります。

- 特にステムやシートポストなど固定部に用いられるネジには必ず塗布します。

前後ホイールの振れ取り

- タイヤを外します。

- まんべんなくホイールを軽く押しながら“なじみ”を出します。

- ホイールセンターゲージを用いてホイールのセンターを確認します。

- 振れ取り台に乗せ横振れと縦振れをチェックします。

- 振れていたらニップルを調整し精度が出るまでなじみ出しと調整、センター確認を繰り返します。

- この時にリムの接合部やホイールに貼られたデカールの汚れ破れもチェック。

ホイール関連

- カセットスプロケットのはめ合わせをチェックしロックリングにグリスを塗布して固定。

- タイヤをはめ空気を適正空気圧まで充填。

- この時も空気を入れながらタイヤなどに変形など異常がないかチェック!

- 適正空気圧を常に保つことでパンクのリスクを下げるだけでなくタイヤの寿命も長くなります。

ディレイラーハンガーの精度出し

- リアディレイラーを外しディレイラーハンガーの取付ボルトをチェック!

- ディレイラー調整ツールでハンガーの精度を確認&修正します。

- 変速のキレなどに関わる部分なのでしっかり確認します。

ボトムブラケットなどの調整

- クランクの固定ボルトを外すと同時にグリスアップ。

- コッタレス抜きを使用して左右のクランクを慎重に外します。

- ボトムブラケットを外しグリスアップ後に再びキッチリ締めて固定。

- クランクとボトムブラケット軸のはめ合わせ部分にもグリスを塗布。

シフト/ブレーキケーブルの長さ調整

- 工場出荷段階だとシフト/ブレーキケーブル共に長めです。

- ケーブルが無駄に長いと見た目が悪いだけでなくシフトやブレーキのレスポンスなどが悪くなる場合があります。

- 適切な長さにケーブルをカットし切断面を削って滑らかにします。

- 適正な長さにカットしたケーブル類は見た目もスッキリとしシフトやブレーキの引きも軽くなります

ブレーキの調整/ディレイラーの調整

- ワイヤーに専用のグリスを塗ります。ブレーキやシフトレバーの引きが軽くなります。

- ワイヤーは新品状態だと若干伸びるので数回引っ張って伸びを取ります。

- ブレーキはブレーキシューとリムの面がきちんと平行に当たるように調整します。

- クロスバイクの場合はトーインと呼ばれるシューを上から見てハの字型の傾斜を付けることでブレーキ時の音鳴りなどを抑制、低減する効果があります。

- ディレイラーの動きを調整して適切な変速精度を出します。

シートポスト関連

- シートポストを差し込むシートチューブの先端をやすりで丁寧に削ります。

- 余分な塗料やパイプのバリを削ることによりシートポストの入りがスムースになります。

- シートチューブを挿入し固定したらサドルが地面と平行になるように角度を調整し固定します。

ワイヤーの先端の処理

- ブレーキ/シフトワイヤーはそのままだと長い場合が多く先端も尖って危険なためカットします。

- カットしたワイヤーの先端にエンドキャップを被せてワイヤーの処理は完了です。

最終確認

- 再度全体チェックをして最後に車体を拭いて問題がなければ組立て工程完了です。

通信販売の商品の発送方法

発送手順

梱包

- 自転車が完成した状態です。

- 完成した自転車に緩衝材を巻いて傷や汚れなどから保護します。

- 最後に前輪とシートポストを外して梱包用の箱に入れて発送させていただきます。

通信販売における前輪の固定について

ホイールの固定方法

固定手順

- 写真①…箱から商品を取り出し梱包を外し画像のような状態にしたら赤枠の部分の樹脂製のフォークの先端の保護材を外して下さい

- 写真②…前輪のハブの両端に画像のようにレバー付きのシャフトが付属しているかをご確認ください。

- 写真③…画像のように自転車に乗って左側にシャフトのレバーが来るようにフォークに前輪をセットしてください。

- 写真④…右手側のレバーと左手側の固定ボルトをそれぞれ時計回りに回してください。このとき完全に締まるまで回さずにそれぞれのボルトがフォークに軽く擦り始めたら回すのを止めてください。

- 写真⑤…シャフトのレバーを押し上げて画像の辺りで抵抗感があればOKです。スカスカの場合は一度レバーを下げて左手側のボルトを時計回しに。硬すぎる場合は一度レバーを下げて左手側のボルトを反時計回しにして調整して下さい。

- 写真⑥…手の腹でレバーを最後止まるまで押し込んでください。

- 写真⑦…レバーで前輪を固定した状態でタイヤとフォークのスキマが左右均等であることを確認して下さい。左右均等でない場合は一度シャフトのレバーを解除し、スキマが左右均等になったら再びレバーを押し込んでください。

- 写真⑧…このような位置にレバーが来ていればOKです。前輪の固定は完了です。固定レバーの抵抗感や硬さなどが分からない場合はこの次の項の『レバーの硬さの目安』をご覧ください。

レバー硬さの目安

- 写真①…前輪のシャフトの固定レバーの抵抗感や硬さなどが分からなかったり自信がない方は後輪のレバーを触っていただき抵抗感や硬さなどを目安としていただくとイメージしやすいです。

- 写真②…後輪を『固定手順の⑤』と同じくらいのところまで開けてください。

- 写真③…その後もう一度、最後までレバーを押し返します。後輪と同じくらいの抵抗感や硬さで前輪を固定できていれば問題ありません。

ブレーキの設定

キャリパーブレーキの場合

- 写真①…商品を発送した段階では画像の〇で囲んだレバーの突起部分が上を向いた状態です。この状態ですとブレーキは効かない状態です。

- 写真②…画像の矢印のように突起部分のリリースレバーを反時計回りに回すことでブレーキが正常に機能します。突起部分が真下を向いていればOKです。

Vブレーキの場合

- 写真①…ホイールを固定した段階ではVブレーキはこのようにケーブルの接続がブレーキ本体より外れており機能しません。危険ですので必ずケーブルとブレーキ本体を接続し機能させる必要があります。

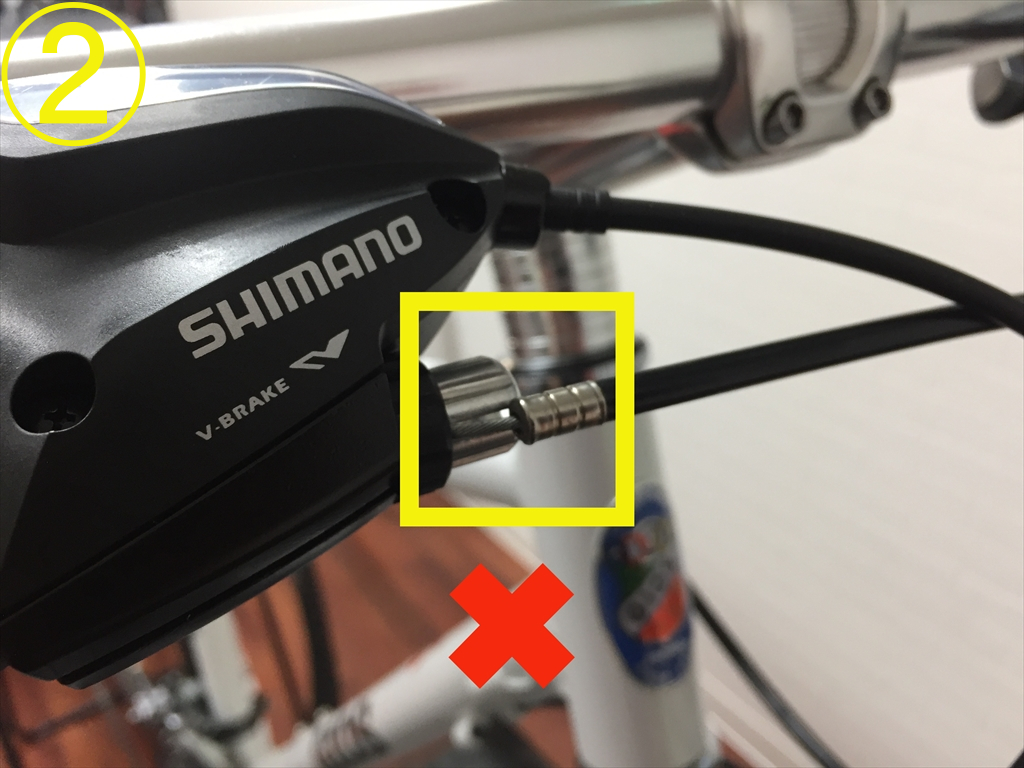

- 写真②…まずはハンドルに取り付けられたブレーキレバー付近のケーブルの根元がきちんと受けに入っているかを確認してください。この画像は悪い例です。

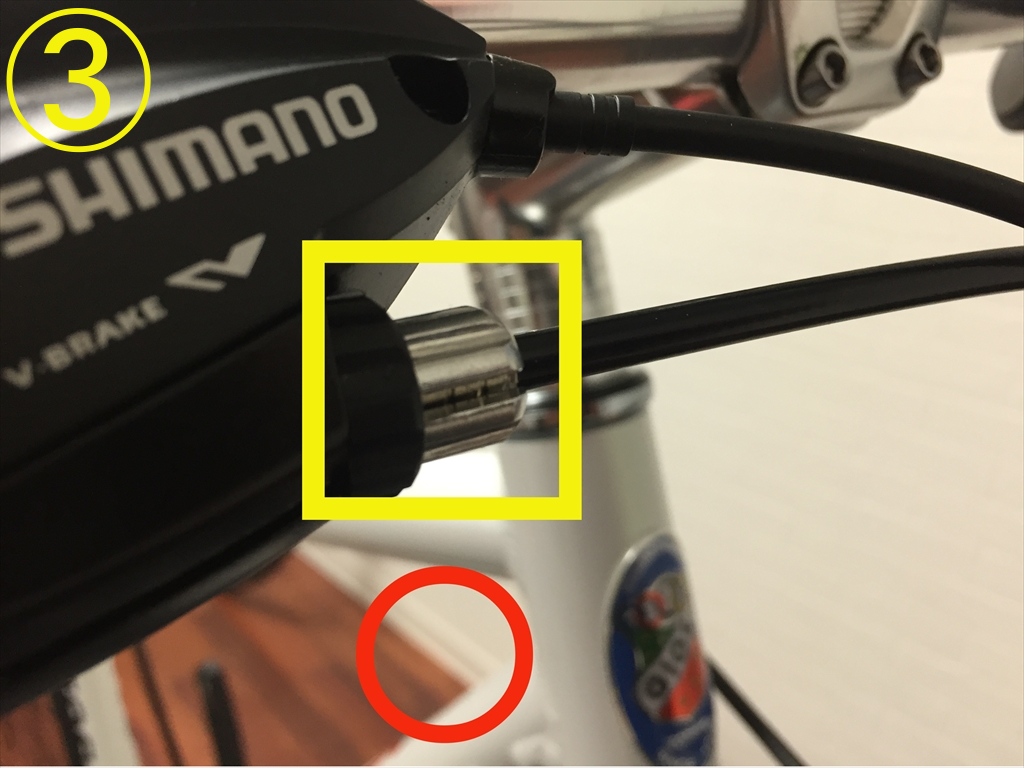

- 写真③…この画像のようにきちんと根元まで入っていればOKです。

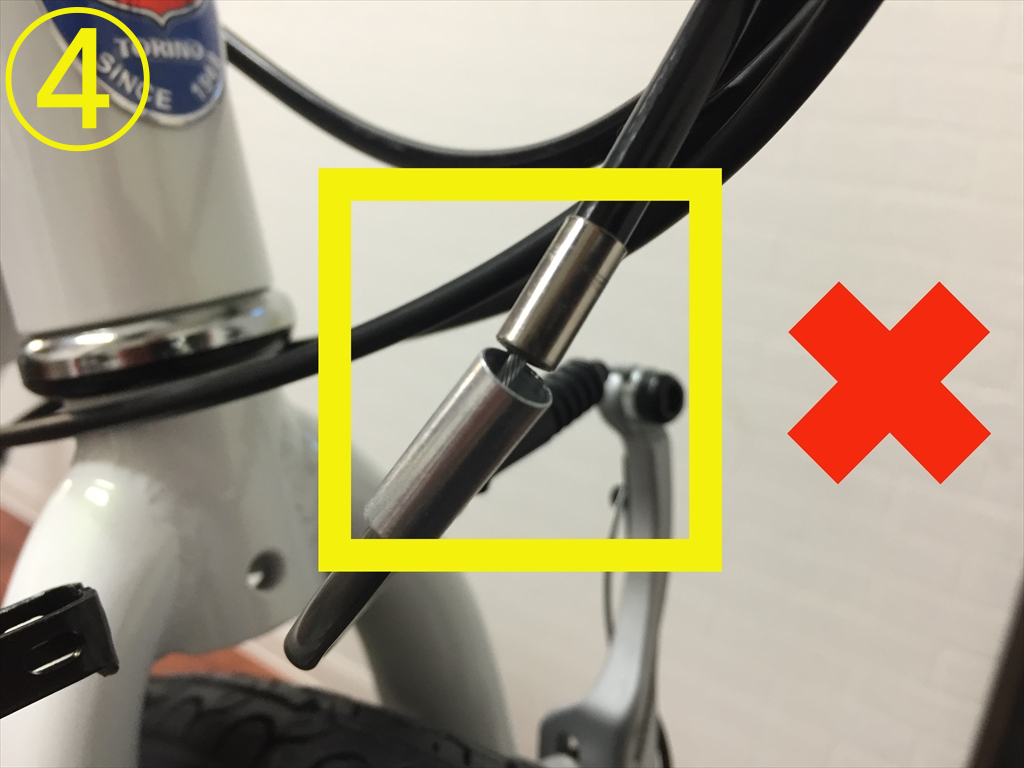

- 写真④…次はケーブルに沿って下の方に行くとケーブルの先端と金属製の筒状の受けがあります。このとき、画像のようにケーブルの先端が金属製の筒状の橋などに引っかかっているのは悪い例です。この後の⑤に続きます。

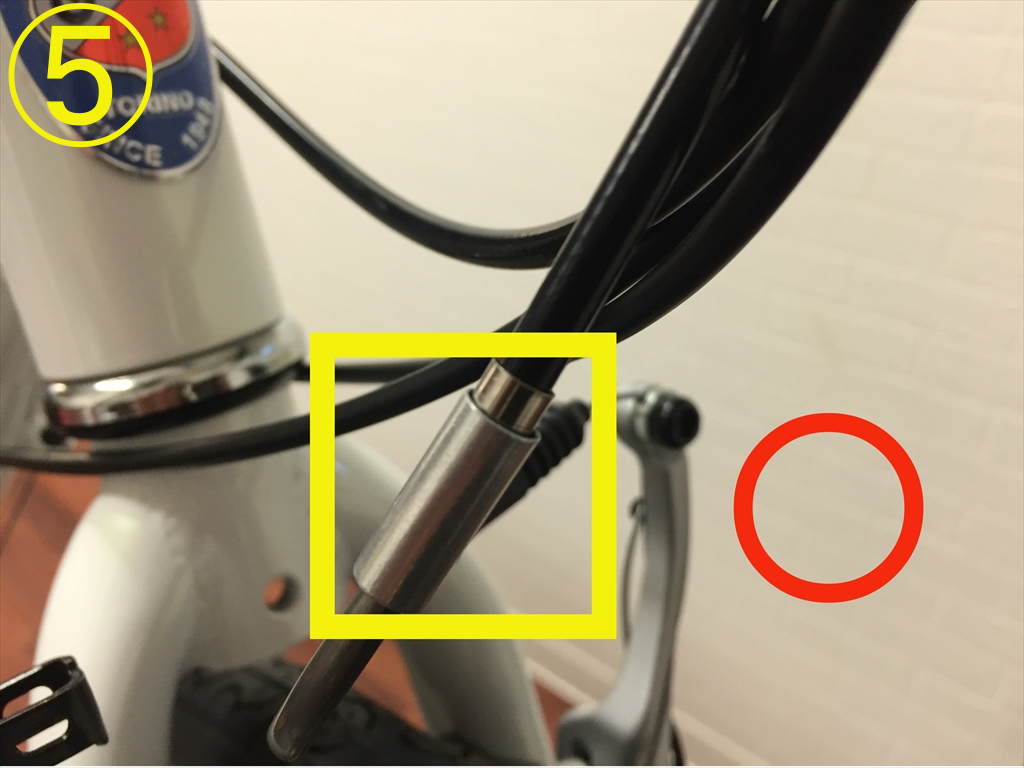

- 写真⑤…この画像のようにきちんとケーブルの先端が金属製の筒状の受けの中に入っていればOKです。

- 写真⑥…③と⑤のようになっているのをもう一度確認した後に画像のようにケーブルとブレーキの片方を持っていただきケーブルを持つ左手を気持ちナナメ上にゆっくりと軽く引いて下さい。グイっと引くと先ほどの受けの部分が外れたりブレーキの調整が狂う場合がございます。

- 写真⑦…右手の人差し指でブレーキ本体に取り付けられた黒い四角のパーツを上に支えるように押し上げてください。

- 写真⑧…黒いパーツの間に金属製のスリーブの先端をはめ込んでいきます。

- 写真⑨…黒いパーツに設けられた丸い穴にスリーブの先端が突き通って固定されればケーブルとブレーキが接続されます。

- 写真⑩…ナナメ上から見てこのように先端が突き通らずに引っかかっているのは悪い例です。ブレーキが正常に作動しなかったり故障や事故などに繋がります。

- 写真⑪…このようにきちんと突き通ってしっかりと固定されている状態が正しい接続状態です。

- 写真⑫…最後にカバーを突き通った金属製スリーブの先端に被せれば完了です。

シートポストの固定

- 写真①…シートポスト挿入部です。画像のタイプの固定用クランプですとこのままシートポストを挿入していただいて構いません。

- 写真②…メーカーにもよりますが基本的には4~6㎜の六角レンチで固定します。ねじを締め付ける強さですが締めすぎるとボルトが傷みますし緩いとずり下がったりサドルの向きがズレたりします。目安は締めていきレンチが止まったあたりで片手でキュッと軽めに最後の一押しといった感じで問題ありません。レンチが止まっているにもかかわらずそこから更に両手でグイグイ回し込んだりする必要はありません。

- 写真③…適切な高さに固定した後、上から見てサドルの先端とトップチューブが一直線になっていればOKです。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

■が定休日です。